ここではMVNO(仮想移動体通信事業者)の仕組みについて、まとめたいと思います。

1.はじめに

携帯電話は1998年までは通話機能のみで、インターネット、メールの利用はできませんでした。

1999年、iモード、EZweb、J-スカイの登場により携帯電話でもインターネット、メールが使えるようになりましたが、有線はキャリアとISPがはっきりと分かれるのに対して、携帯電話ではISPもキャリアが行うため、キャリアの独占市場となりました。

そのような中、2001年10月、日本通信(b-mobile)が日本初のMVNO事業者となります。ただし、この時はDDIポケットのPHS網を借りて、データ通信サービスを開始したにすぎません。

日本通信はさらなるMVNOとしての業務を拡大するため、NTTdocomoに対し事業者間接続※を申し込みました。

※電気通信事業法「事業者間接続」:NTT民営化に伴い、電気通信事業参入会社に対して、公正な競争を目的に事業間接続を義務化するもの。相手からの接続依頼を原則拒否できません。この時100%のシェアであるNTTが接続を拒否すると、実質電気通信事業への新規参入は難しくなるからです。

しかし、NTT側がこれを拒否したことで、2007年に「電気通信事業者間の紛争処理を担う電気通信事業紛争処理委員会」に持ち込まれ、裁定の結果、日本通信の主張が多く認められました。

これによりガイドラインの改定が行われ、実質MVNO事業が解禁となりました。

ガイドラインではMNO(移動体通信事業者:NTTdocomo、KDDI(au)、SoftBank)は相手からの接続依頼を原則拒否できない。適切な価格で提供しなければならない。とされました。これにより、MVNOであってもMNOと公平に競争ができる土台が出来ました。

※現状は「事業者間接続」ではなく「卸電気通信役務」に基づいてMVNOのサービスが提供されている場合がほとんどです。事業者間接続は各々が通信機器を持ち、分界点を持って各々の責任範囲として接続するというもの。一方、「卸電気通信役務」は通信事業者の通信サービスをMVNOへ卸売りし、MVNOが再販するというものです。

この後、2008年6月、日本通信はNTTドコモのFOMA網を使った「bモバイル3G」をスタート。これが実質のMVNO事業のスタートと言えます。

しかし、この時点では、まだ完全にMVNO事業が自由化されたと言える状況ではありませんでした。

2006年、MNP(マイナンバーポータビリティ)が解禁となっていました。

2014年12月22日「SIMロック解除に関するガイドライン」が改定され、各キャリアに対し利用者から申し出があれば端末のSIMロックの解除に応じることを義務化しました。これを受け、MNOは、2015年5月1日以降の発売機種より、購入後180日経過した端末のSIMロック解除を無料で行うこととしました。

※2017年12月1日「端末費用を一括で支払った場合即日、分割払いにした場合は分割払い開始後101日目以降、分割払い中に一括弁済した場合は一括弁済した即日」SIMロック解除となりました。

これにより、ようやく完全にMVNO事業が自由化されたと言える状況になりました。以来、2017年9月末時点の総務省統計では、MVNO事業者は753社、その契約数は1,687万回線、市場シェアは10.0%に達しています。

しかし、2018年以降、格安SIM市場の成長率は以前より鈍化しています。

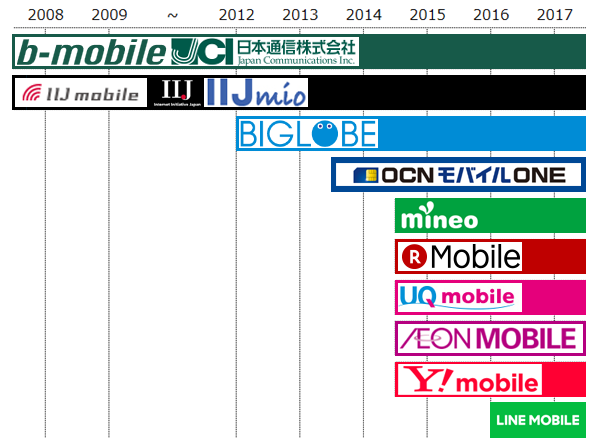

~ 主要MVNO事業開始年表 (イメージ) ~

2.MVNO(仮想移動体通信事業者)の仕組み

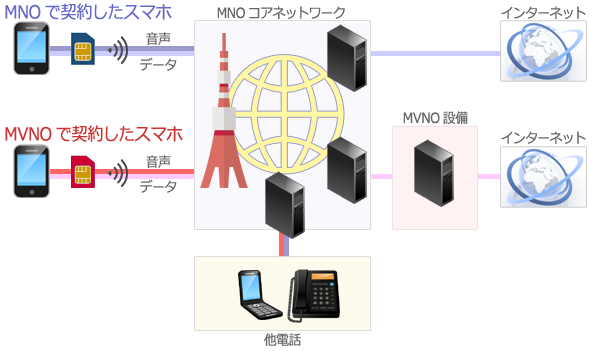

~ MNOとMVNOの通信イメージ ~

上図のようにMVNOはMNOのコアネットワークを借りて、仮想移動体通信サービスを提供しています。

音声通信については基本的にMNOの設備だけで提供されているため、MNO、MVNO各社でサービスに差がでません。

一方、データ通信に関しては、MVNOは独自の設備を持たなければならず、MVNOの設備内にはPGW、PCRF、PCEF、OCSといった機器が必要になります。各MVNOで通信速度は、この設備のPGWとMNOコアネットワークのSGWというゲートウェイ間の通信速度に大きく影響を受けます。MNOはMVNOに対し、この間の通信速度を100Gbpsごと約10万で卸売りしています。もちろんMVNOの設備の能力及びその回線を利用する人数も大きく影響しますので、一概にこれだけの問題ではありませんが、ゲートウェイ間の通信速度がMVNOの通信速度に大きく影響することは間違いありません。

この設備面についてはMVNO各社は公表していません。このため、どのMVNOが速いか正確に比較ができないのが現状です。

※MVNOの中には、WEBアクセラレターによる画像容量の圧縮、動画、音声のプロコトル遮断など通信速度改善のために、根本的な解決となるゲートウェイ間の通信速度をMNOから購入する方法ではなく、個別の通信に対して制御も行うこともあるそうです。このためWEBの使用方法によっても回線速度が変わるので、単純な比較がさらに難しくなっていると言われています。

このようにMVNOであっても各地に無線基地局を作る必要はないとはいえ、全て借りれる訳ではなく、自社でMVNOの設備を運用する必要があります。一般企業の参入はこれでは難しくなります。

このため、MVNE(仮想移動体サービス提供者)があります。NVNEはNMOとMVNOの橋渡しを行い、MVNOの設備運用をサポートします。このMVNEが間に入ることにより、専門的な知識がない一般企業でもMVNOを行うことができます。

尚、MVNEがMVNOを行うことがあります。この場合一次MVNOといいます。一方でMVNEのサポートを受けてMVNOを行う場合を二次MVNOといいます。

3.主要MVNO事業者

| ブランド名 |

会社名 |

一次/二次 |

MVNE |

MNO |

備考 |

| b-mobile |

日本通信 |

一次 |

- |

NTTdocomo

Softbank |

MVNOのパイオニア

各IT雑誌にて通信速度最低と評価される |

IIJ mio

IIJ mobile |

インターネットイニシアティブ |

一次 |

- |

NTTdocomo

au |

日本初のISP

IT業界では知らない人はいない技術に優れた企業 |

| BIGLOBE |

ビッグローブ |

一次 |

- |

NTTdocomo

au |

元NECグループ

2016年KDDIの子会社となり、KDDIグループでNTTdocomoのMVNOを行う会社となる |

| OCN モバイル ONE |

NTTコミュニケーションズ |

一次 |

- |

NTTdocomo |

ISPでOCNブランドを展開する。NTTグループ内MVNO |

| mineo |

ケイオプティコム |

一次 |

- |

NTTdocomo

au

Softbank |

関西電力系列 |

| R mobile |

楽天 |

一次 |

- |

NTTdocomo

au |

2019年10月1日第4のキャリアとしてMNO事業開始 |

| UQ mobile |

UQコミュニケーションズ |

一次 |

- |

au |

WiMAXのMNO。auグループ内MVNO

各IT雑誌にて通信速度最速と評価される |

| イオン mobile |

イオン |

二次 |

インターネットイニシアティブ

NTTコミュニケーションズ |

NTTdocomo |

過去、主に日本通信のMVNOを販売していたが自らがMVNOに |

| Y mobile |

ソフトバンク |

- |

- |

SoftBank |

MNOがMVNOを行う特殊形態。前身はイーモバイルとウイルコム。Wireless City Planningと関連有 |

| LINE mobile |

LINE |

一次 |

|

NTTdocomo

au

Softbank |

2018/1/31 SoftBankが買収 |

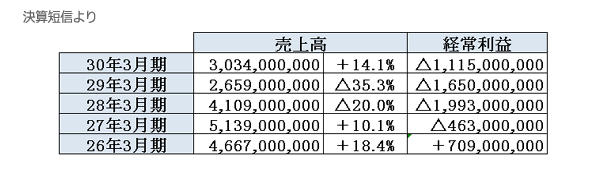

~ b-mobileは厳しい状況 ~

MVNOのパイオニアであるb-mobile、日本通信は、NTTdocomoのSIMから始め、auのSIM、そして唯一卸売を行っていなかったSoftBankのSIM販売を開始し、ここでもパイオニアとなりました。また、ソニーから分離したVAIOと共同でVAIOフォンを設計販売。イオンでの販路により大きく成長すると思われました。

ところが、このVAIOフォンは販売不振。イオンはイオンmobile設立と逆風の中、設備投資不足か「b-mobileはまったくスピードが出ない。」と多くの声が上るようになりました。

現状、かなり厳しいところまで追い込まれています。

2017年12月FREETELが破たんしました。結局最後は、キャリア系もしくはイオンmobile、mineoのように強力なバックボーンのあるMVNOだけになるのかも知れません。

4.MVNOでは国際ローミング通信に注意

海外でのスマホ利用を考えると、MNO(NTTdocomo、au、SoftBank)であれば国際ローミング通信により対応状況は国ごとに違うものの海外に行っても通話、データ通信とも国内と同様に利用可能です。国際ローミング通信は高額ですので、利用しすぎに注意するくらいでしょうか、データ通信に関しては各社定額プランも用意しています。

一方、MVNOの格安SIMを利用する場合、各社ごと対応が違うものの、概ね通話は可、データ通信は不可が多いようです。現地のフリーWi-Fi利用、現地キャリアのSIM購入など代替手段はありますが、何卒ご注意下さい。