ここでは、インターネット上の住所といえるドメイン、

IPアドレスとの紐付を行うDNS、ドメイン運営者情報を検索する仕組みであるWHOISについてまとめています。

ドメイン

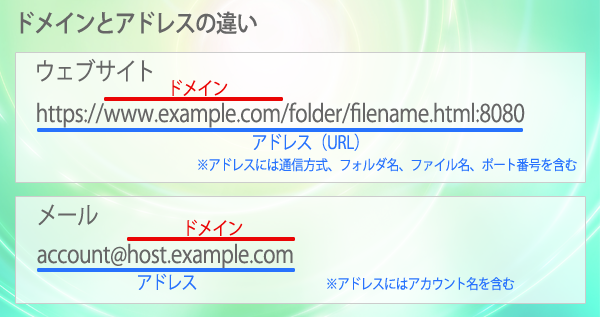

ドメインとは、インターネット上の住所といえますが、さらに詳しく云うとマンションの入口までを指し示すもので、個人宅まで特定できるものではありません。個人宅まで特定できるのはアドレスです。

ドメインの構成

完全修飾ドメイン名:FQDN(Fully Qualified Domain Name)

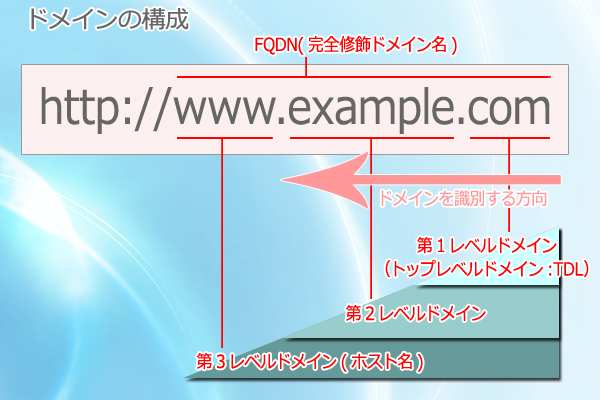

ドメインは右から順番に第1レベルドメイン、第2レベルドメイン、第3レベルドメイン~ と構成されます。

その全てを併せて完全修飾ドメイン名:FQDN(Fully Qualified Domain Name)と呼びます。

このFQDNはグローバルIP同様、全世界でユニーク(唯一のもの)となります。

このFQDNのユニークを保証するために米非営利団体「ICANN」が、勝手にドメインを作ったり重複したりしないように管理しています。

第1レベルドメイン:トップレベルドメイン(TLD)

第1レベルドメインは、特にトップレベルドメイン(TLD)と呼びます。

例えば、上図の例では「.com」がトップレベルドメインです。

このトップレベルドメインを管理するのは、ICANNから委託された管理団体で、トップレベルドメインごとに、管理団体が決められています。

例えば、「.com」の場合は第三者認証で有名な米国企業Verisignが管理団体です。

「.jp」は(株)日本レジストリサービス(JPRS)が管理団体です。

TLDは

・ccTLD(Country Code Top Level Domain:国別トップレベルドメイン:.jp、.us、.cn等)

・gTLD(Generic Top Level Domain:一般トップレベルドメイン:.com、.net、.org、.info等)

に区別されます。

ccTLD(国別トップレベルドメイン)は、

・属性ドメイン(co、ne、or、go等がセカンドレベルドメインに入る 例:co.jp)

・汎用ドメイン(jpのみ)

に細分化されます。

gTLDは、ccTLD以外の総称と言えます。ccTLDと違い、国や地域の制限なく登録することができるTLDです。gTLDとして当初から存在した.com、.net、.org、.info以外、2012年ドメインの自由化以降に新たに追加になったドメインは、総称して新ドメインと呼ばれます。

FQDNの構成規則

第1レベルドメイン、第2レベルドメイン、第3レベルドメイン~ の各々の長さは63文字以下、ドメイン名全体の長さは、ピリオドを含めて255文字以下と規定されています。

レベル数は、全体の文字数が255文字以下であれば制限なく、いくつでもサブドメインを作ることができるということになります。

大文字・小文字の区別はありません。

~ 参考 ~

サブドメインとホスト名

上図、wwwの部分をホスト名と言いますが、サブドメインとも呼ばれるので注意が必要です。以前はグローバルIPを付与するものをサブドメイン、しないものをホスト等言われたりもしましたが、リバースプロキシやロードバランサー、ドメインコントローラーで細やかなサブドメイン化等々、新しい技術の乱立により区別できなくなってしまいました。

呼び方だけの問題なので、あまり気にすることなく、どちらも正解と考えて良いと思います。

本質は、いずれも、ドメイン取得後に、取得者が自由に細分化できるものだと認識して下さい。

また、wwwというホスト名があまりに有名になりすぎたため、ホスト名をwwwにしなければならないと考えてしまいがちですが、このホスト名は自由に決めることができるものです。特にwwwにする必要もありませんし、サブドメイン自体なくても良いです。

例:○ http://example.com

○ http://xxx.example.com

○ http://xxx.xxx.example.com

名前解決(DNS)

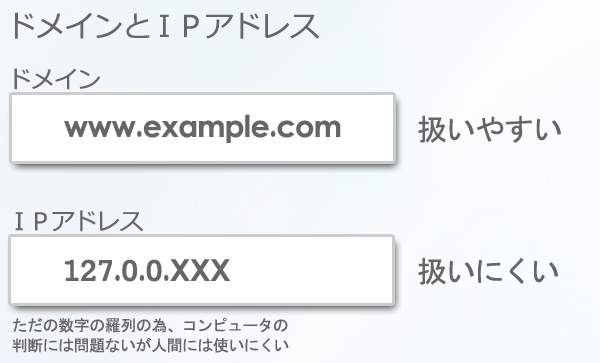

ドメインはインターネット上の住所といっていますが、実際はIPアドレスがインターネット上の住所です。しかし、IPアドレスは数字の羅列で人間には扱いにくいので、IPアドレスの別名としてドメインがあります。

それではどのようにしてこのドメインとIPアドレスを紐付けるのでしょうか。その仕組みが名前解決:DNS(Domain Name System)です。

DNSの仕組み

http://www.example.comを例にすると、上記のとおり、IPアドレスが分からないとサイトにたどり着けないので、www.example.comのIPアドレスを調べるために、まずDNSのルートサーバーと呼ばれる元締めのサーバーにアクセスします。

ここで、ドメインの構成の通り、右のトップレベルドメインから順番に、「.com」を管理するDNSサーバー → 「example」を管理するDNSサーバーと問い合わせサーバーを転送して行き、この場合は最終「example」を管理するDNSサーバーがIPアドレスを回答してくれます。

会社の代表番号に電話で問い合わせると担当部署に転送してくれて、その担当部署が回答してくれるという流れと同じです。

~ 参考 ~

このようにドメインからIPアドレスを調べることを「正引き」と呼びます。

逆に、IPアドレスからドメインを調べることを「逆引き」と呼びます。本来「正引き」だけでよい仕組みなのですが、「正引き」と「逆引き」の組み合わせによって正確性を高める働きがあります。

AレコードとCNAMEレコード

DNSサーバーで「正引き」を行う際、参照するレコードをAレコードといいます。

Aレコード例

www.example.com IN A 123.123.123.001

www.example.com の IPアドレス は 123.123.123.001 という意味です。

余談ですがこのAレコードは同一ドメインに対して複数指定することができます。つまりドメイン:IPアドレス=1:多とできます。

Aレコード例(1:多)

www.example.com IN A 123.123.123.001

www.example.com IN A 123.123.123.002

www.example.com IN A 123.123.123.003

このときDNSサーバーはどのようにIPアドレスを回答するかというと、1回目に質問が来た場合、123.123.123.001と回答、2回目に質問が来た場合、123.123.123.002と回答、3回目に質問が来た場合、123.123.123.003と回答、4回目に質問が来た場合、123.123.123.001と回答します。

DNSラウンドロビンと呼ばれる手法で、負荷分散を可能にします。ただし、最近はロードバランサー、リバースプロキシで負荷分散を行うのが一般的で、旧手法となりつつあります。

CNAMEレコードはDNSサーバーでAレコードで規定されたドメインについて別ドメインを追加で規定するものです。

このCNAMEレコードのにより、ドメイン:IPアドレス=多:1とできます。

CNAMEレコード例

www.example.com IN A 123.123.123.001

www2.example.com IN CNAME www.example.com

www3.example.com IN CNAME www.example.com

このようにサブドメインを同一IPアドレスに設定する方法としてCNAMEレコードを使用します。

あとは、同一のIPアドレスに向けてリクエストされた異なるサブドメインのリクエストを、サーバー運営者がApache等のWEBサーバーを設定して、サブドメインごと適切な参照先に導きます。

実際は、以下のようにAレコードだけでも対応できます。

www.example.com IN A 123.123.123.001

www2.example.com IN A 123.123.123.001

www3.example.com IN A 123.123.123.001

ですが、仮にwww.example.comのIPアドレスが変わった場合、CNAMEを使っていた方が修正箇所が少なくなるので、CNAMEが使われます。

WHOIS

ドメインやIPアドレスからその取得者情報を検索する仕組みのことを「WHOIS」と呼びます。

を目的として、広く一般に公開されている情報です。

ドメインごとの各管理団体や、GMOなどのドメイン登録代行業者(レジストラ)がサイト上で情報を提供しています。

この「WHOIS」と前述の「DNS」、これは全くの別物なので注意して下さい。「DNS」はドメインとIPアドレスを紐付ける仕組みであり、ドメインの運用になくてはならないものですが、「WHOIS」はなくても運用に支障がでるというものではありません。

WHOISサービス提供サイト

JPドメインについては「JPRS」がWHOISサービスを提供しています。

株式会社 日本レジストリサービス:JPRS(http://whois.jprs.jp/)

COM、NETドメインは「VeriSign」がWHOISサービスを提供しています。

VeriSign, Inc(https://www.verisign.com/ja_JP/domain-names/whois/)

JPNICの割り振ったIPアドレスに関しては「JPNIC」がWHOISサービスを提供しています。

日本ネットワークインフォメーションセンター:JPNIC(http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw)

ほぼ全てのトップレベルドメインを網羅したWHOIS検索をレジストラである「お名前.com」が提供しています。

お名前.com Whois検索(https://www.onamae.com/domain/whois/)

ドメイン取得者側から見たWHOIS

WHOISサービスは閲覧者を悪意あるサイト運営者から守る目的のものです。

WHOIS登録を拒否して、ドメインを登録することはできません。

ところが、このWHOIS検索を悪用してスパムメールを送ったり、WHOIS検索を顧客情報ととらえて営業的なメールを送ったり、果ては情報漏洩のバックドア作成の為、ウイルスをメールで送るための入口にしたり、と本来の目的と全く違う用途に使用されることもありました。

こういったこともあり、一部のレジストラでは個人情報保護の観点よりWHOIS情報公開代行を行っているところもあります。

WHOIS情報公開代行を行うレジストラ

お名前.com(https://www.onamae.com/)

バリュードメイン(https://www.value-domain.com/)

ムームードメイン(https://muumuu-domain.com/)

等がこのサービスを行っています。

但し、WHOIS情報公開代行を禁止しているTLDがあります。

ccTLDの属性ドメイン(co.jp等)、gTLDの.orgはWHOIS情報公開代行を禁止しています。

又ccTLDの汎用ドメイン(jpのみ)については、ドメイン取得者名だけは公開されます。その他住所、電話番号等は情報公開代行可です。